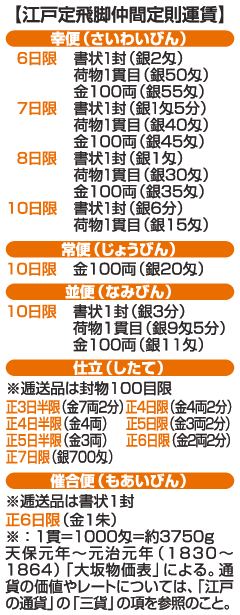

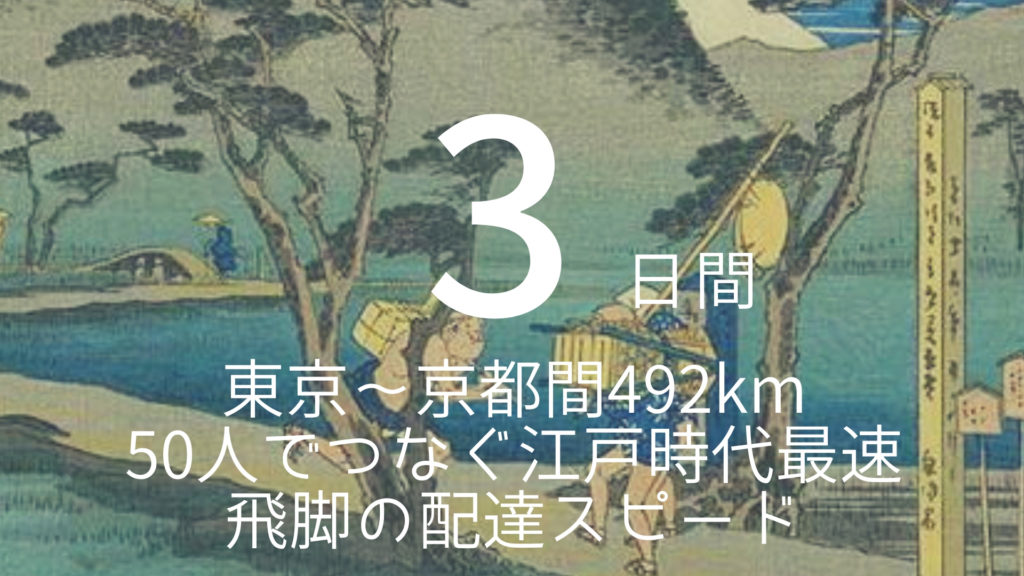

飛脚が10キロごとにリレー中継するので人件費も相当掛かると思いますが・・・ 参考ブログ:江戸時代Campus この3日到着プランが飛脚の最短コースとのことで料金は銀700匁(もんめ)今の値段に換算すると何と 140万円 です。驚きの検証結果ですが、一般庶民 江戸時代、今の宅急便と同じ仕事をしていたのが飛脚。この飛脚がすごい。 なんでも一日、100㎞とか0㎞を走ったといいます。 江戸時代の飛脚は一日100~0㎞を走る 江戸時代の飛脚は一日100~0㎞を走っていたというから驚きです。 東海道五十三次『江戸〜京都』間を72時間で走る飛脚たち! 8 9 なるほど浮世絵手帖〜いろはにほへと, ブログ 東海道は江戸時代に整備された、 江戸日本橋から京都三条大橋を結ぶ全長約490kmの街道です。 時代とともに53の宿場が整い、 文化

江戸時代の物流 1 飛脚 Retrospective

飛脚 江戸時代 仕組み

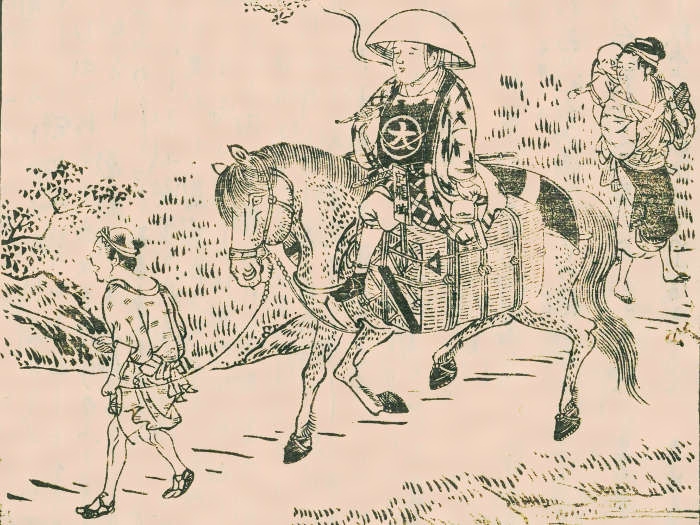

飛脚 江戸時代 仕組み-1.飛脚について 江戸時代、走る人というと「飛脚」が代表的かと思います。 しかし飛脚の走り方についての文献は、 私が調べた範囲では見つけられませんでした。 飛脚にお願いした荷物が届く日数(速さ)については、 いくつか記録があります。 飛脚、早駕籠、早馬、この3つの情報伝達手段の速さを比べてみました。 飛脚とは 早籠とは 早馬とは 飛脚と早籠と早馬、どれが一番速いのか? 飛脚とは 手紙を書いてそれを飛脚に渡す。すると、各宿場町に待機している飛脚がその手紙を受け取り、また次の宿場町目指して走ります。

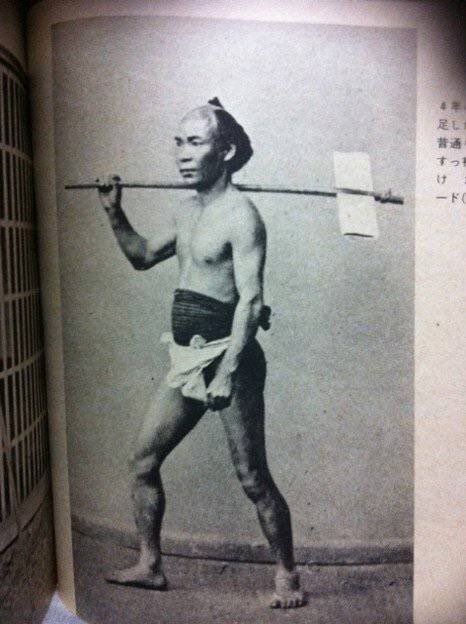

飛脚の足はなぜ太いのか 月間走行距離なんて知りません

から、時代は分からないが、三度或いは三都 飛脚によって江戸から大阪へ、東海道を運ば れたものであることは、飛脚便を集める者にと っては常識的に分かるが、年代は分からない。 土佐守は石川か石河か この手紙の宛名の河内郡市場村1)(現東大 江戸時代の飛脚は馬と駆け足を交通手段とした。 公儀 の 継飛脚 の他、諸藩の 大名飛脚 、また大名・ 武家 も 町人 も利用した 飛脚屋・飛脚 問屋 などの制度が発達、当時の日本国内における主要な通信手段の一翼を担ってきた。飛脚問屋京屋・嶋屋の金融機能 ―店卸勘定と手形の分析― 巻島 隆 論 文 はじめに 本稿は飛脚問屋の金融機能の実態について、江戸定飛脚問屋仲間の京屋弥兵衛と嶋屋佐右衛 門の上州店の事例を中心に考察したものである。

> 江戸脚絆の購入はこちら お祭りにおける脚絆の使い方や巻き方について動画で解説していますので、まずはご覧ください。 お祭りの脚絆とは? 脚絆は江戸時代の飛脚や大工さんが、脚のすり傷や打撲などの怪我防止のために使用していました。江戸時代には情報の伝達手段として、飛脚が発達し、 江戸幕府は、 全国各地へ公文書を伝達するため、継(つぎ)飛脚制度を作ったそうです。 飛脚で発送すると 江戸大阪(約550km)の荷物を2日半から3日で届けたようです。 飛脚とは? 江戸時代の郵便屋は飛脚でした。 人間が走って手紙や品物や現金を運ぶのです。 江戸から京都まで、だいたい90時間急行で時間、最急行で60時間で走りました。 飛脚にも、身分の違いがありました。

飛脚の早さはどれくらいだったのか? なんと、 江戸大阪間を最早で「2日間」で届けたといいます! すごくないですか? もちろん、車なんてない時代です。 リレーで江戸東京間を二日間で走るということは、現代社会では想像し難いですよね。 ではつの時代でも要求されてきたことを考えると,これ は,瀬戸内海海運と密接な関係にあった大坂の当然 の結果として見ることも出来よう。 本章の最後は,江戸の飛脚問屋について触れてい る。ここ江戸での飛脚問屋の特色は,京・大坂と異 飛脚といえば江戸時代だが、 飛脚=運送業の歴史は、東海道と同じで、 その起源は、律令制(中央集権制)の敷かれていたおよそ1300年前に遡る。 当時、都である奈良や京都と、地方をつなぐ情報伝達システムとして、 「駅伝制」が設けられていた。

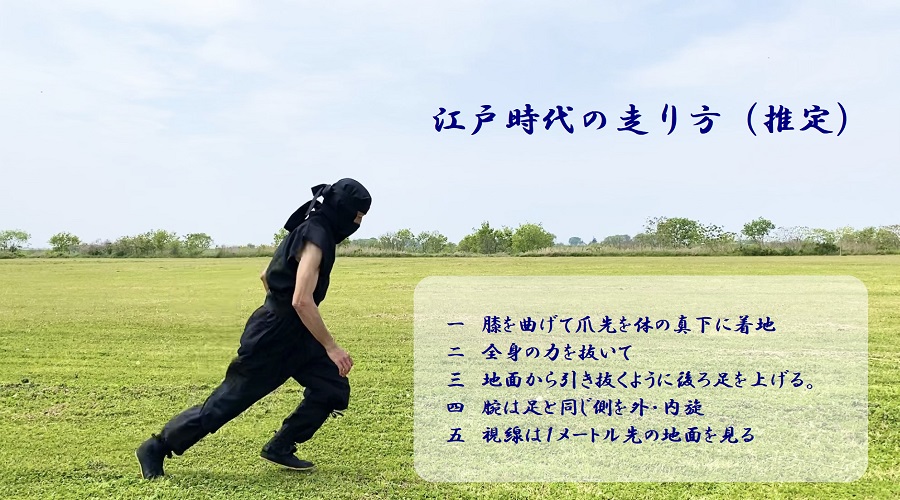

文献から推定する江戸時代の走り方 江戸時代の走り方を求めて

ミュージアム巡り ていぱーく 飛脚 塩哲の空即是色

ところが江戸時代に、江戸から大坂まで一番早い便で飛脚を走らせたら、その料金は大変なことになります。 仕立(いまでいうチャーター便) の正三日限という実質まる二日で届く便をつかうと、なんと料金は 銀700匁(約140万円) もかかりました。飛脚 ひきゃく 信書・文書などの送達にあたった者。 語源は早く走る者、文使(ふみづかい)という意味である。 通信手段は、権力と物資輸送の行われる所では不可欠であるから、いずれの時代にもあったはずである。 藤村潤一郎

飛脚筋肉

江戸時代 写真

飛脚とは コトバンク

江戸時代 歴史風味

走れメロス Vs 江戸時代の飛脚 過去のブログ

飛脚イラスト 無料イラストなら イラストac

Pin On Japan Old Pics

飛脚の足はなぜ太いのか 月間走行距離なんて知りません

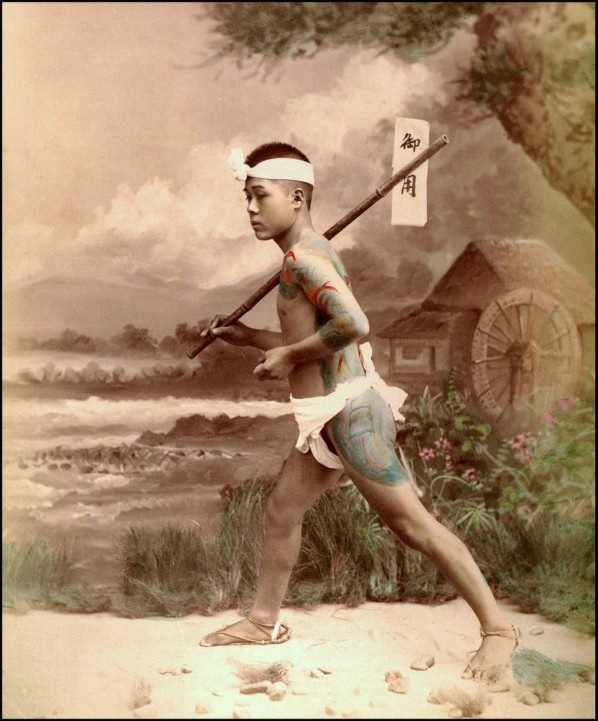

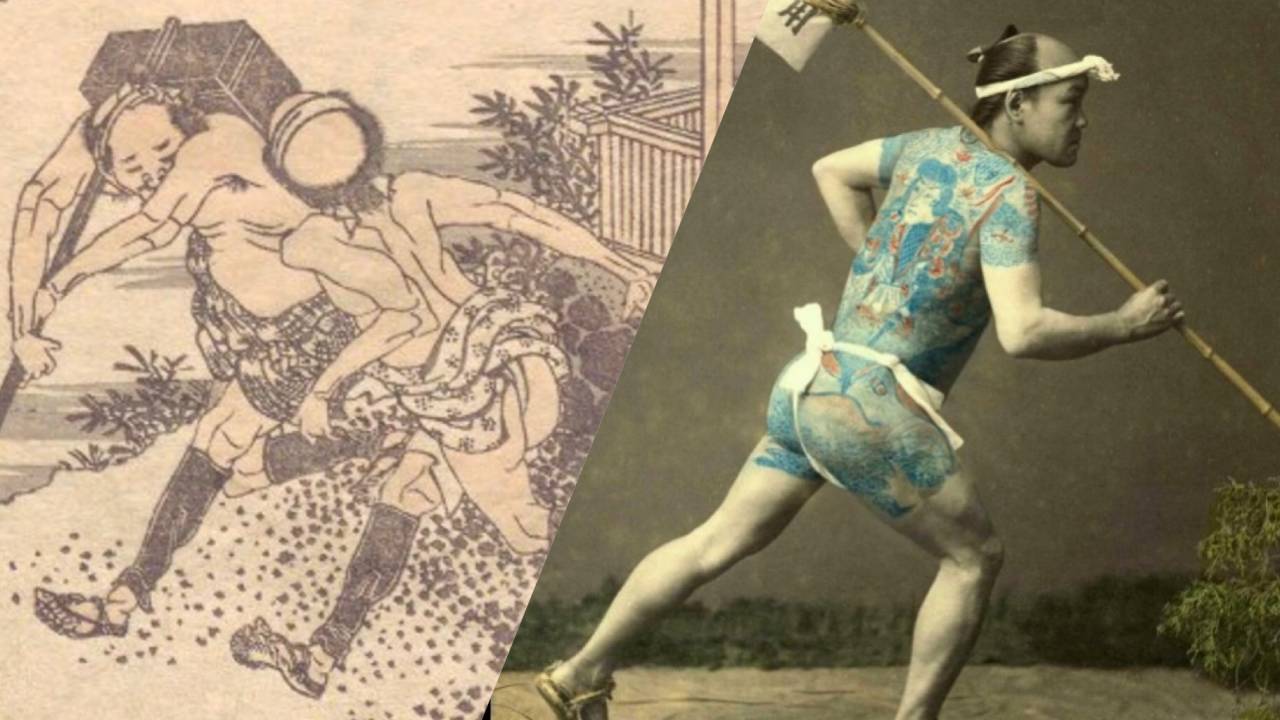

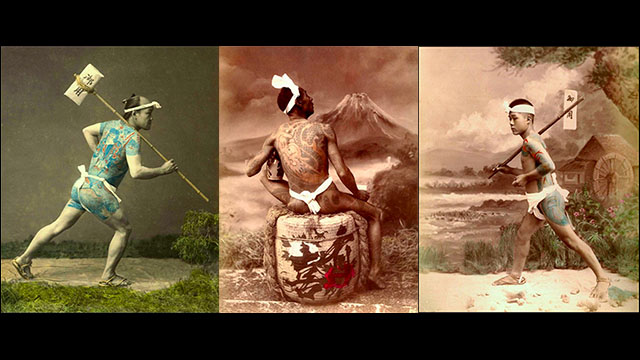

江戸時代後期の日本にいた全身刺青の飛脚たちのカラー写真いろいろ Dna

江戸の飛脚 人と馬による情報通信史 巻島隆 著 本 雑誌 Neowing

江戸時代の早駕籠 はやかご は早馬よりも速かった

大切な想いを運ぶ 加賀飛脚 編 フルver Youtube

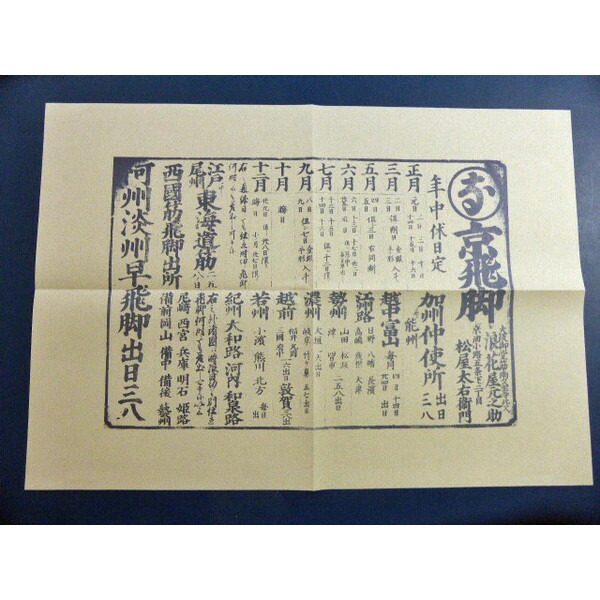

東京都公文書館 お荷物は夜五ツ時までにご持参ください 江戸の定飛脚 平成最後の新年まで あと1ヶ月半となりました 年賀状を送られる皆さん 準備は進んでいますか ここに掲げた表は 江戸時代の嘉永5年 1852 12月に定 飛脚問屋が取り決めた 江戸から

江戸時代の飛脚 あるちゅはいま日記

江戸時代の配送手段 飛脚便 はどのくらい速かった 千葉市の軽貨物配送はアイアンドアイ 緊急 ルート 専属配送に対応

江戸時代の飛脚のイラストのイラスト素材

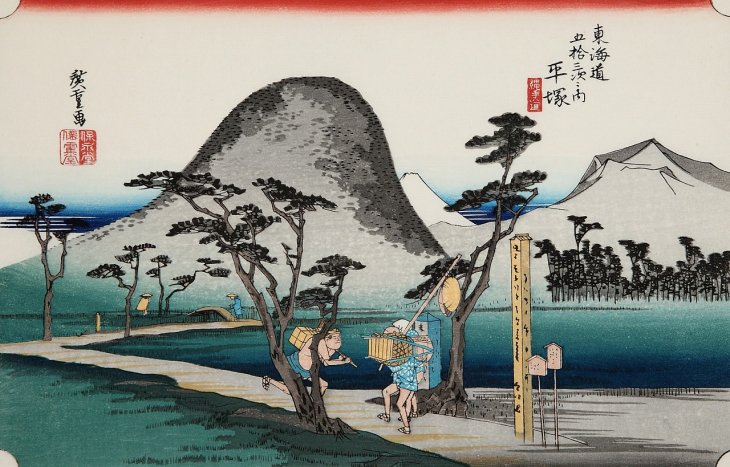

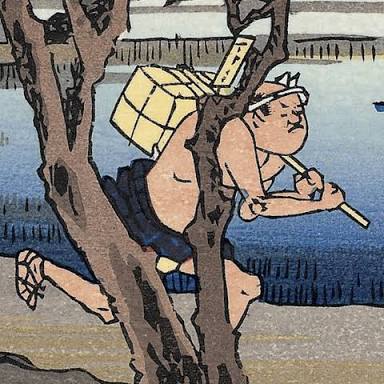

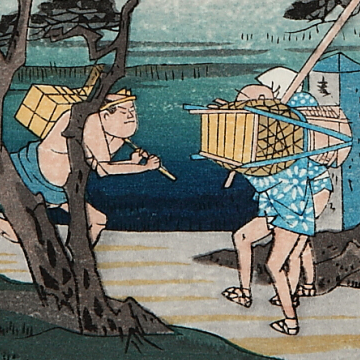

東海道五十三次 江戸 京都 間を72時間で走る飛脚たち 浮世絵復刻版画専門店 岩下書店

飛脚は武装していましたか Quora

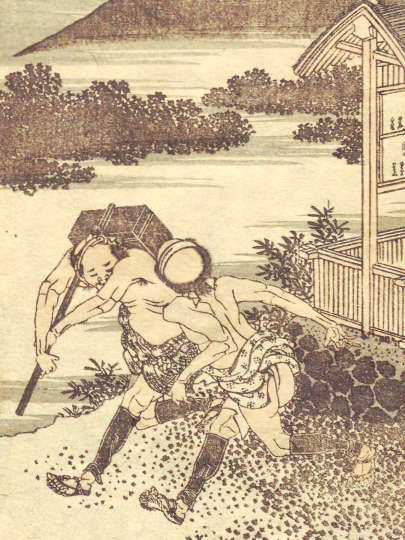

資料に見る江戸時代の走り方 江戸時代の走り方を求めて

江戸時代は 飛脚 が感染症を運んだ 日本人の病気と食の歴史 Bookウォッチ

通信手段の今と昔 日立キッズ

薩摩の飛脚 さつまの ひきゃく 薩摩藩へ入っていった飛脚が藩の秘密を知ったため 藩は秘密が外部に漏れるのを恐れて飛脚を殺してしまった したがって 飛脚は生還しなかった という意味から 行ったまま戻ってこない人 トップページへ ことわざの

江戸時代の飛脚の写真 はかせの日記

冥途の飛脚 メイドノヒキャク とは何 Weblio辞書

歴史の資料 江戸時代の飛脚は1日137km走ってたんやで うせやろ なんj歴史部 2ch歴史まとめブログ

まずいだろそれ 遅い 荷物がなくなる お江戸の町飛脚がヤバかったらしい 19年2月21日 エキサイトニュース

飛脚とは コトバンク

飛脚が東海道を走破した日数は

3

飛脚 は江戸時代の宅急便 その歴史と役割を歴史系ライターが解説 Rinto

六衛府 飛脚 江戸時代の最速飛脚は嘉永6年から始まった 正三日限 で江戸 大坂間139里 545 8km を3日で走破した 料金は銀700匁なので金11両3分 現在の150万円でした 江戸定飛脚仲間定運賃 日本商業史 国立国会図書館 蔵 T Co V4ptpkplqt

かんじき飛脚 新潮文庫 一力 山本 本 通販 Amazon

図解でスッと頭に入る江戸時代 昭文社 出版 編集部 本 通販 Amazon

西洋人唖然 チートすぎる江戸時代の飛脚の能力に度肝を抜かれる Youtube

江戸時代に活躍した飛脚 のイラスト ホビヲノエ

江戸時代の飛脚 意味は 速さや1日の走行距離 食事 給料 走り方など 日本史事典 Com

大昔の通信手段 飛脚は速かったの 東京から大阪まで飛脚になって手紙を届ける Time Space By Kddi

東海道五十三次 江戸 京都 間を72時間で走る飛脚たち 浮世絵復刻版画専門店 岩下書店

江戸時代の飛脚 Stock イラスト Adobe Stock

江戸時代の飛脚はやっぱスゴイけど料金も凄かった 江戸時代の物流事情の実態は スーパー飛脚もいたけど本当の姿は ゾクゾク ぞくぞく 海外の反応 祝令和元年 長さ 9 32 動画ニュース

楽天市場 京飛脚の引き札 チラシ レプリカ 江戸時代 おもしろ博物館ショップ

飛脚 ひきゃく 時代劇用語指南 情報 知識 オピニオン Imidas イミダス

江戸時代の配送手段 飛脚便 はどのくらい速かった 千葉市の軽貨物配送はアイアンドアイ 緊急 ルート 専属配送に対応

飛脚 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

中古 江戸時代 火事装束 衣装 飛脚 前掛け 腹当 時代衣装 九曜紋 藍染 木綿 参考品 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

江戸時代の飛脚 海外学者の全プライドをズタボロにwww Youtube

江戸時代の飛脚 意味は 速さや1日の走行距離 食事 給料 走り方など あなたも社楽人

大昔の通信手段 飛脚は速かったの 東京から大阪まで飛脚になって手紙を届ける Time Space By Kddi

郵便 慶應4 明治元 江戸時代から続く飛脚 ジャパンアーカイブズ Japan Archives

人情江戸飛脚 月踊り 坂岡 真 著 紀伊國屋書店ウェブストア オンライン書店 本 雑誌の通販 電子書籍ストア

東海道五十三次 江戸 京都 間を72時間で走る飛脚たち 浮世絵復刻版画専門店 岩下書店

取り戻したい 江戸の粋 誰も知らない日本刺青の真実 札幌のタトゥースタジオ Mountain High Tattoo Works作品集

江戸時代の通信手段はどんなものがあったのか 歴史 文化 Japaaan

歴史の零れ話 江戸飛脚 東海道を何日 春夏秋冬 浪漫百景

幕末 明治期 日本古写真メタデータ データベース レコードの表示

江戸の飛脚半端ないって 江戸から京都を3日間で走破した幕府公用の継飛脚とは 日本の古写真 歴史 文化 Japaaan 江戸時代

江戸時代後期の日本にいた全身刺青の飛脚たちのカラー写真いろいろ Dna

飛脚 生写真 江戸時代だけどな いぬらぼ

江戸から京まで 日間 縁の下の力持ち 飛脚はやっぱり早かった 歴人マガジン

江戸時代の人を見よう

大昔の通信手段 飛脚は速かったの 東京から大阪まで飛脚になって手紙を届ける Time Space By Kddi

江戸時代の飛脚のイラスト素材

大昔の通信手段 飛脚は速かったの 東京から大阪まで飛脚になって手紙を届ける Time Space By Kddi

江戸時代に東京大阪間を最短3日で届く飛脚料金 お金のストーリー

画像 江戸時代の飛脚 すごすぎるwwwwwwww ヤバイ ニュース

解説 江戸時代の飛脚はどれくらいの早さで走り 運賃はいくらだったのか 歴史風味

無料イラスト素材 少しかわいいコミカルな飛脚 江戸時代の宅急便 全力ダッシュで届けるお仕事 Free Illustlation くりえいてぃぶ

Chiz Follow Thank You 江戸時代の飛脚の写真 みんな男気溢れるイケメンだわ きっと遊女さんにも大人気だったんでしょうね 文楽のお人形は 冥土の飛脚 梅川と忠兵衛さん 文楽 Follow 冥土の飛脚 T Co 4a6xay5ysv Twitter

江戸の飛脚 人と馬による情報通信史 巻島 隆 本 通販 Amazon

江戸 大坂間の飛脚の料金は最高で140万円だった

飛脚 Wikipedia

飛脚とは コトバンク

ボード 江戸 のピン

江戸時代の通信を担った健脚 今日の一枚 24 江戸ガイド

血止めとは 血止めの歴史と使い方 粋に祭りに参加するための祭塾

江戸時代の物流 1 飛脚 Retrospective

江戸から京まで 日間 縁の下の力持ち 飛脚はやっぱり早かった 歴人マガジン

飛脚のイラスト かわいいフリー素材集 いらすとや

がぉがおー ヤバイ 江戸時代の飛脚のスピードと距離が凄すぎワロタwwwwwww 最速の飛脚だと 江戸 大坂 約500 を3日で走ったらしい 1日に166 走るとかヤバすぎ T Co T1xgidcmsp T Co 0bfhrkqtpl Twitter

飛脚は東海道を何日くらいかかったの

Pin On Old Japan

江戸時代の配送手段 飛脚便 はどのくらい速かった 千葉市の軽貨物配送はアイアンドアイ 緊急 ルート 専属配送に対応

江戸時代の人はナンバ歩き By Yaz 中央区観光協会特派員ブログ

飛脚

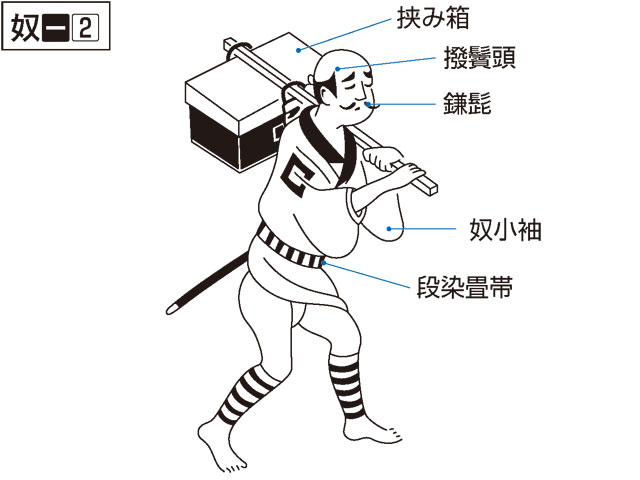

挟み箱とは コトバンク

江戸から京都までを最短3日で走破 幕府御用達の継飛脚に驚き ライブドアニュース

3日間 東京 京都間492km 50人でつなぐ江戸時代最速 飛脚 の配達スピード 朝礼スピーチのネタ帳ブログ 1分間スピーチ

江戸時代の飛脚についてですが 一般的に 1人の飛脚は1回にど Yahoo 知恵袋

飛脚 千野隆司の 時代小説の向こう側

江戸から京まで 日間 縁の下の力持ち 飛脚はやっぱり早かった 歴人マガジン

3

江戸 庶民の生活費 高精度計算サイト

昔の人から学ぶ飛脚走り ナンバ走り その2 人生健康なら丸儲け 食生活アドバイザー ランナーズマイスター やっさんのブログ

鱗滝左近次の走り方と飛脚について 主にアニメやマンガに関する私の感想

江戸時代 飛脚に特急を頼むと45万円 町民にも親しまれた飛脚の値段を紹介 歴史 文化 Japaaan 江戸時代

江戸時代の飛脚 Stock イラスト Adobe Stock

飛脚と早籠と早馬 一番速いのはどれ 江戸の情報伝達手段について 読書生活

大昔の通信手段 飛脚は速かったの 東京から大阪まで飛脚になって手紙を届ける Time Space By Kddi

大昔の通信手段 飛脚は速かったの 東京から大阪まで飛脚になって手紙を届ける Time Space By Kddi

江戸時代 時代劇 飛脚のイラスト素材

1日でフルマソラン4回分走っていた飛脚の玄米食 歴史hack

江戸時代の飛脚足軽は5日間で500kmを走る Run Record Diary

0 件のコメント:

コメントを投稿